|

| |

|

4 октября родились...

4 октября родились...

Вторник, 04 Октября 2011 г. 06:28

(ссылка)

+ в цитатник

1921

Дмитрий Васильевич Каприн

командир эскадрильи 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии капитан. Родился в селе Кадом, ныне посёлок Рязанской области, в семье рабочего-сплавщика. Русский. С 1926 года жил в Москве. Окончил 7 классов средней школы и 2 курса Московского энергетического техникума. Учился в аэроклубе. В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Донбасс, участвовал в боях над Днепром и за его Никопольский плацдарм, освобождал Крым, Литву, участвовал в боях в Восточной Пруссии и за город Кёнигсберг. Командир эскадрильи 74-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии капитан Каприн к октябрю 1944 года совершил 105 боевых вылетов, уничтожил 17 танков, 48 автомашин с пехотой и грузами, взорвал 7 складов с боеприпасами и горючим, 3 дзота, вывел из строя 28 орудий полевой и зенитной артиллерии противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Каприну Дмитрию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6140). Всего за годы войны совершил 130 боевых вылетов, нанеся большой урон противнику. После войны продолжал службу в ВВС. В 1954 году окончил Высшие лётно-тактические курсы. Член КПСС с 1956 года. Командовал вертолётным полком. Участвовал в освоении целинных и залежных земель в Казахстане. С 1970 года полковник Д.В.Каприн — в запасе. Жил в Москве. Награждён орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

1921

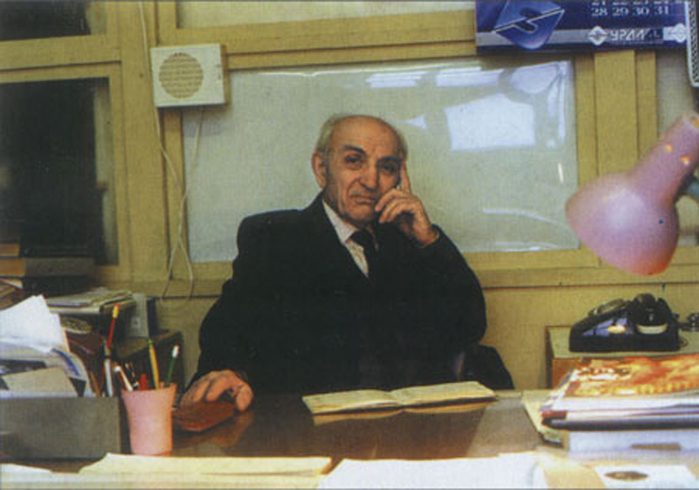

Александр Леонович Кемурджиан

основатель научной школы космического транспортного машиностроения. Специалист в области транспортного машиностроения. Основал научную школу космического транспортного машиностроения. Д.т.н.(1971)., профессор (1977). Создал новое направление в технике - космическое транспортное машиностроение; разработал основы теории, конструирования и испытания планетоходов. Главный конструктор шасси луноходов и планетоходов спускаемых на планеты Солнечной системы. Разработанные и созданные впервые в мире в СССР луноходы выполнили сложную программу изучения Луны (1970, 1973). Аппараты, созданные под его руководством, предназначались для исследования поверхностей Луны, Марса, Венеры и Фобоса; использовались для очистки кровли 3-го блока Чернобыльской АЭС. Работал в ВНИИтрансмаш (1951 - 1998). Заместитель директора Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного машиностроения (1969 -1991) (сейчас ОАО "Всероссийский НИИ транспортного машиностроения"). Профессор, научный консультант СПб ГТУ. Член Федерации космонавтики имени К.Э.Циолковского. Член Планетного общества (США), Европейского географического общества (Германия). Член-корреспондент Комиссии по исследованию космического пространства (Франция). Премия высшей школы СССР (1986). Ленинская премия (1973). В 1997 г. решением Международного астрономического союза именем "Кемурджиан" названа малая планета Солнечной системы №5933. Умер в 2003 году.

1928

Владимир Яковлевич Подгорный

композитор. Родился в селе Верхняя Богдановка Ворошиловградской области. Композитор. В 1956 окончил Харьковскую консерваторию по класу композиции В.Т.Борисова. В 1949—1956 преподаватель музыкального училища в Харькове; с 1956 ведет класс баяна в Харьковском институте искусств (с 1971 доцент). Сочинения: для хора и оркестра — сюита Начинается день (слова Ю.Стадниченко, 1962), поэма Мамаев курган (слова Д.Луценко, 1969); для симфонического оркестра — Вариации (1953), Симфония (1956), Баллада (1957), Русская фантазия (1966), Концертный вальс (1968); для домры и симфонического оркестра — Концерт (1967), Концертино (1974); для струнного оркестра — Сюита (1952); для скрипки и фортепиано — Прелюдия; для домры и фортепиано — Прелюдия (1967), Интермеццо (1974); для баяна — Сюита (1951), Повий, витре, на Вкраину (1963), Фантазия на русскую тему (1965); для баяна — пьесы, в том числе Русская фантазия (1969); песни на слова И.Дашевского, А.Жарова, П.Крученюка, А.Тушина и другое.

1922

Адам Холланек (Янина Мартин)

польский писатель и публицист, редактор журнала "Фантастика", автор романов "Катастрофа на "Солнце Антарктиды", "Преступление великого человека", "Еще немного пожить", "Любить без кожи", сборников "Музыка для вас, парни", "Влюбленный с Луны".

1923

Вячеслав Борисович Ефимов

минёр 10-го гвардейского отдельного батальона минёров (43-я армия, Калининский фронт), гвардии младший сержант. Родился в городе Тверь в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Учился в Калининском машиностроительном техникуме. В октябре 1941 года добровольцем ушел на фронт. Весной 1942 года зачислен в отдельную инженерную бригаду Калининского фронта, в ее 10-й отдельный батальон минеров. В мае 1943 года в составе разведовательно-диверсионной группы выполнял боевое задание в тылу врага. 12 мая у деревни Княжино (Руднянский район Смоленской области) группа была обнаружена противником и более двух часов сражалась с его превосходящими силами. Погиб в этом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Ефимову Вячеславу Борисовичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Этим же указом высокое звание было присвоено и остальным участникам боя: Колосову, Безрукову, Базылеву, Мягкому, Горячеву. Похоронен на месте боя в деревне Микулино Руднянского района Смоленской области в братской могиле. Навечно зачислен в списки воинской части. Его именем названы улица в городе Тверь. На здании школы №6 города Тверь установлена мемориальная доска. На братской могиле в деревне Микулино 8 мая 1945 года был открыт монумент шести героям-минерам, сооруженный представителями инженерных войск 1-го Прибалтийского фронта.

1923

Глеб Михайлович Молчанов

командир взвода управления 86-й Берлинской тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады 5-й артиллерийской дивизии прорыва 4-го артиллерийского корпуса прорыва 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, лейтенант. Родился в селе Кубей Ананьевского района Одесской области в семье служащего. Русский. Член КПСС с 1952 года. Вместе с родителями переехал сначала в Одессу, потом в Кишинев, где отец работал преподавателем сельскохозяйственного института. Школу окончил в июне 1941 года, подал документы в Ленинградское военно-морское инженерное училище имени Ф.Э.Дзержинского. Но помешала война. В июле 1942 года был эвакуирован в Саратовскую область. Поступил Саратовский автодорожный институт, в котором учился до конца ноября 1941 года. Имя бронь, мог продолжить учебу, но добровольцем ушел на фронт. Был направлен в 1034-й артиллерийский полк 127-й стрелковой дивизии. Боевое крещение наводчик 76-мм орудия Молчанов получил на Сталинградском фронте, в тяжелом бою был ранен. После госпиталя был направлен на учебу в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, находящееся в то время в городе Костроме. После вступительных экзаменов он был зачислен курсантом звукометрической батареи дивизиона инструментальной разведки. В октябре 1943 года вернулся на фронта. Младший лейтенант Молчанов был назначен командиром взвода управления 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады. В составе этой части прошел от Днепра до Берлина. Участвовал в боях за освобождение правобережной Украины, Белоруссии, Польши. Находясь в передовых частях лейтенант Молчанов корректировал огонь гаубичных батарей: засекал точные координаты огневых точек, скоплений вражеской техники и пехоты и передавал исходные данные для ведения огня артиллеристам. В боях за Вислой отличился тем, что вместе с пехотой шел за своим огневым валом, а потому в трудный момент боя сумел дать точные данные для огня всей бригады. За мужество и отвагу был проявленные в этом бою награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. У крепости Пиритц артиллеристы выкатили свои гаубицы на прямую наводку и били по вражеским укреплениям чуть ли не в упор. Но расчеты редели, и Молчанову пришлось самому стать за прицел. Особо отличился лейтенант Молчанов при штурме Берлина. 21 апреля 1945 года он возглавил группу артиллерийских разведчиков из восьми человек, пробрался в тыл противника и с наблюдательного пункта (в 8 км северо-восточнее Берлина) корректировал огонь дивизиона. Группа был обнаружена передовым охранением гитлеровцев и разведчики приняли бой, продолжая выполнять основную задачу - корректировали огонь. В критическую минуту лейтенант Молчанов вызвал огонь батареи на себя. Использую огонь наших батарей оставшиеся в живых разведчики вырвались из кольца. Когда началось общее наступление, группа артиллерийских разведчиков несколько часов вела бой, чтобы не допустить отхода большой группы гитлеровцев. В этом бою было уничтожено около шестидесяти вражеских солдат и офицеров, сорок человек разведчики взяли в плен. Батарея, с которой продвигался Молчанов одной из первых вышла на площадь перед рейхстагом и открыла по нему огонь прямой наводкой. Уже при штурме рейхстага отважный артиллерист получил тяжелое ранение, третье за всю войну. В госпитале узнал о присвоении высокого звания. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Глебу Михайловичу Молчанову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 6763). После войны продолжал службу в армии. В 1952 году с отличием окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. Служил командиром артдивизиона в городе Нарофоминске, заместителем начальника штаба артиллерии 4-й Гвардейской Кантемировской танковой дивизии, в штабе 50-й Ракетной армии, ветеран ракетных войск стратегического назначения. В 1955 году Молчанов был направлен старшим преподавателем на военную кафедру Смоленского института физической культуры. В 1964 году полковник Молчанов уволен в запас. До последнего дня работал в институте начальником штаба гражданской обороны. Скоропостижно скончался 13 июля 2002 года, похоронен на Братском кладбище в городе-герое Смоленске. В мае 2005 года на здании Смоленского института физической культуры открыта мемориальная доска. В музее артиллерии в Санкт-Петербурге стоит 152-милиметровая гаубица №1873 14-й батареи 86-й Берлинской тяжелой гаубичной артиллерийской бригады из которой вел огонь по рейхстагу лейтенант Молчанов.

Мемориальная доска установлена на здании Смоленского института физической культуры.

1923

Анатолий Соломонович Фалькович

актер, исполнитель ролей Дзержинского («Кремлевские куранты», «Секретарь обкома», «Крах»). Родился в столице Азербайджана Баку. Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1972 — за театральную работу). Народный артист Азербайджанской ССР (1972). Окончил Бакинское театральное училище (1943).

Участник Великой Отечественной войны. В 1941—1942, 1945—1968, с 1970 — актер Русского драматического театра

1924

Дмитрий Яковлевич Гусаров

писатель. С 1954 по 1990 гг. являлся главным редактором журнала «Север». Лауреат Государ-ственной премии Карельской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР и Карельской АССР, народный писатель Республики Карелия, почетный гра-жданин города Петрозаводска (1995), член Союза писателей СССР (1949).

1924

Чарльтон (Джон Чарльз Картер) Хестон

американский киноактер, часто играл роли в библейских и исторических киноэпопеях, например Моисея в «Десяти заповедях» (The Ten Commandments, 1956) и Бен Гура в одноименном фильме (Ben Hur, 1959), получившем Оскара. В числе его прочих фильмов - «Майор Данди» (Major Dundee, 1965), «Дрожь земли» (Earthquake, 1974), «Планета обезьян».

1924

Георгий Хосроевич Шахназаров.

российский ученый-правовед и политолог, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук. Директор Центра глобальных программ Международного фонда социально-экономических и политологических исследований ("Горбачев-фонд"; с 1992 г.). Родился в Баку в семье адвоката. Участник Великой Отечественной войны. Был командиром батареи, форсировал Перекоп, брал Севастополь, Минск, участвовал в освобождении Литвы, взятии Кенигсберга. После войны закончил Азербайджанский Государственный университет, аспирантуру Института права Академии наук. Доктор юридических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук. Г.Х.Шахназаров долгое время возглавлял Российскую Ассоциацию политических наук, был первым вице-президентом Международной ассоциации. Работал в Политиздате, в журнале «Проблемы мира и социализма». С 64-го года - в аппарате ЦК КПСС, занимался международными проблемами. В 1987 году был избран депутатом Верховного Совета СССР. В 1988 году был назначен помощником Генерального секретаря ЦК КПСС, позднее - советником Президента СССР. С 1990 года - народный депутат СССР, Председатель подкомитета конституционного законодательства Верховного Совета. С 1992 года - Директор Центра глобальных проблем Горбачев-Фонда, автор монографий «Социалистическая демократия», «Грядущий миропорядок», «Фиаско футурологии», «Цена свободы», пьес, научно-фантастических рассказов и повестей. Автор трудов по политологии, государственному праву и теории международных отношений. Лауреат Государственной премии СССР (1980). Умер в 2001 году.

1925

Ференц Каллаи

венгерский актер. По окончании Театрального института, в 1945 г. дебютировал в театре. В кино играл главным образом отрицательные роли. Наиболее значительная работа – роль гусарского офицера Томаша Фердинанди в фильме «Военная музыка». Награжден премией имени М.Ясаи (1956, 1958). Другие фильмы: «Первые ласточки» (1952), «Маленький грош» (1953), «Дважды два иногда 5» (1954), «Жорж Данден» (1955), «По приказу императора» (1956), «Винтовая лестница» (1957), «Боганч» (1958), «Доброго пути, автобус» (1961), «Последний ужин» (1962), «Мошенница» (1963), «Жаль бензина» (1964).

1925

Иосиф Николаевич Конопацкий

Актер имени В.Ф.Комиссаржевской.

1925

Илья Наумович Крупник

русский писатель, автор сборника "Начало хороших времен" (повести "Угар", "Жизнь Губана").

1925

Федор Михайлович Терентьев

заслуженный мастер спорта (1956) по лыжному спорту (гонки). Олимпийский чемпион (1956) в эстафете 4х10 км, бронзовая медаль ЗОИ (1956) в гонке на 50 км. Многократный чемпион СССР (1951 - 1962) в различных видах лыжных гонок. Родился в деревне Паданы Медвежьегорского района. Он впервые принял участие в соревнованиях в 1949 году во время службы в армии - и новичок, не имевший спортивных разрядов, сразу же обошел нескольких мастеров спорта. Это была гонка по Садовому кольцу... велосипедистов. Главный судья Василий Сталин обратил на Федора внимание и послал за победителем самолет с генералом, который и увез рядового Терентьева из Петрозаводска в Москву. Он 11 раз становился чемпионом СССР, дважды серебряным призером чемионатов мира в эстафете, мог бы добиться большего и на Олимпиаде в Кортина д'Ампеццо, если бы в 50-километровой гонке стартовал не вторым. Тогда в эстафете Терентьев, выступавший на первом этапе, нанес соперникам нокаутирующий удар, опередив ближайшего на полторы минуты. Спортсмен нелепо погиб после очередной победы, задохнувшись угарным газом, а его имя то ли из-за обстоятельств смерти, то ли по иным причинам оказалось надолго забытым. В 1972 году к Олимпиаде в Саппоро в Советском Союзе была выпущена серия марок, на одной из которых лыжник был нарисован художников по фотографии Терентьева, но в выпущенном перед Московской олимпиадой справочнике «Звезды спорта» годом смерти был назван 1970. Только к 80-летию со дня рождения чемпиона усилиями земляков удалось установить новый памятник на его могиле в родной деревне Паданы Медвежьегорского района Республики Карелия. Власть обещала увековечить память первого карела - олимпийского чемпиона и проведением ежегодных мемориальных лыжных соревнований. Умер в Ленинграде 20 января 1963 года.

1925

Марлен Мартынович Хуциев

режиссер игрового кино. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии России, президент Гильдии режиссеров России, профессор. Родился в городе Тбилиси. Отец - Хуциев Мартын Леванович (1900-1937), коммунист с дореволюционным стажем, погиб в годы репрессий. Мать - Утенелишвили Нина Михайловна (1905-1957), актриса. Супруга - Соловьева Ирина Семеновна, окончила ВГИК, работала членом сценарной редколлегии киностудии имени Горького. Сын - Хуциев Игорь Марленович, окончил режиссерский факультет ВГИКа, учился у М.Ромма и Л.Кулиджанова. Внучка - Хуциева Нина, окончила китайское отделение МГУ имени М.В.Ломоносова. Сестра - Хуциева Ирина, инженер-строитель. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую И.А.Савченко. Творческая биографии М.Хуциева издана в 2005 году в виде книги «Просто Марлен». Марлен Хуциев был ключевой фигурой в кинематографе 60-х годов. Этот изящный человек с негромким, чуть глуховатым голосом ничуть не похож на знаменитых режиссеров, которых не случайно сравнивают с командующими большими соединениями. Все, кто описывал этого мастера, отмечали его созерцательный характер. И это не штамп, а, действительно, самое первое характерное впечатление от встречи с ним. Середина 60-х годов. Проносится слух, что фильм Марлена Хуциева "Застава Ильича", подвергшийся несколько лет тому назад суровой критике, переделанный, снабженный новым названием - "Мне двадцать лет", наконец выпускается на экран. И вот один из первых, пока еще закрытых просмотров. Впечатление совершенно удивительное! Его можно выразить двумя словами - фильм про меня. То есть "про меня" - не по сюжету, а по сложному ощущению жизни, которое тогда у всех у нас было. В этом ощущении смешивались тревога, радость, гордость. Гордость оттого, что мы, как нам казалось, четко определили свое отношение к прошлому и были уверены, что не повторим его ошибок. Радость - оттого, что нас много, и у нас есть свои поэты, свои песни, а теперь - свой фильм. Тогда же, более 30 лет назад, в Москву на Международный кинофестиваль на демонстрацию своей новой картины "Восемь с половиной" приехал Федерико Феллини. Сразу же по приезде он попросил о встрече с Марленом Хуциевым, на которой сказал о том, что хуциевский фильм "Мне двадцать лет" показался ему удивительно близким по духу. "Знаете, когда едешь в незнакомую страну, всегда опасаешься, что твои побуждения не разделят, не поддержат и не поймут. Вот почему меня радует такое совпадение мотивов". А Хуциев ответил, что фильм Феллини помог ему лучше понять самого себя и что настоящий кинематограф - это глубочайшее философское раздумье над жизнью. Последние слова можно поставить эпиграфом ко всему творчеству Марлена Хуциева. Его имя широко известно в России и за рубежом. Высокая художественность, психологическая достоверность, внимание к внутренней духовной жизни героев - всегда личностей ярких, неординарных - отличают фильмы этого высокого мастера своей ппрофессии. Каждая новая картина М.Хуциева становилась заметным событием не только кинематографической, но часто и общественной жизни. Хуциев не просто кинематографист в узком смысле этого понятия, его фильмы - это особый мир, особое мировосприятие, свой взгляд на окружающую нас действительность. Мастер уникального лирического дарования, существующий в изобретенной им системе образов и характеров, он дарит нам свои открытия, которые так легки и органичны, что уже не один десяток лет киноведы и кинокритики занимаются анализом этих фильмов, ищут секрет их обаяния и долголетия. А зрители просто смотрят, как будто они сделаны сегодня. Основная тема творчества М.Хуциева, всех его фильмов, - это стремление людей к душевной общности и взаимопониманрию, даже в самых драматических ситуациях он утверждает веру в жизнь и доброту людей. Все работы Хуциева объединяет одно: правдивость и достоверность, глубина, умение эмоционально донести до зрителя замысел, раскрыть сложные характеры героев. Его творчество всегда воспевает прекрасные человеческие качества человека: доброту, терпимость, сочувствие к ближнему, любовь к Родине и всегдашнюю тревогу за ее судьбу. Он вполне наделен природой и всем последующим развитием своей жизни способностью различать, выделять важнейшие черты окружающей жизни, характеров людей, а также способностью доказывать свое стремление к истине не в декларациях, а в художественной форме. В самом начале своего профессионального пути, учась во ВГИКе, он привлекал внимание окружающих своей особой сосредоточенностью, и многим думалось, что он станет заниматься научными исследованиями бытия, что это будет художник-ученый, но он оказался человеком очень тонкой эмоциональной структуры. Это стало понятно по его дипломной работе - фильму "Градостроители". Уже в ней чувствовались большие возможности его таланта. Следующей работой, которая сразу поставила Хуциева в ряд талантливых мастеров отечественной режиссуры, стала "Весна на Заречной улице", снятая совместно с его однокурсником Феликсом Миронером. Фильм отличала неповторимая поэтическая интонация и тонкая манера сопереживания героям. "Весна на Заречной улице" была первой картиной о рабочих, сделанной без ложного пафоса и морализаторства. Недаром вот уже много лет все смотрят с особым чувством эту нежную, лирическую ленту. За ней последовали: "Два Федора" - одна из первых (если не самая первая) правдивая картина о послевоенной жизни, где дебютировал Василий Шукшин; "Застава Ильича" - первая настоящая современная картина, открывшая многие приемы сюжетосложения, актерской манеры и пластического решения, при котором камера проникает в гущу изображаемой жизни. Эта работа впервые подняла вопросы молодежи "как жить?". "Июльский дождь" - новое открытие на современном материале. С годами эта картина не только не стареет, а становится все современнее, столько было там угадано и предсказано о сегодняшней жизни. В этой мягкой, неторопливой картине обществу был поставлен резкий и нелицеприятный вопрос: "Что же с нами происходит?". И зрители ищут, и порой находят ответ. "Был месяц май" - фильм о том, что не все вопросы, заданные войной, решены, не все узы развязаны. Это фильм о Памяти и Забвении, и от столкновения этих двух понятий рождается тема, к которой наш кинематограф прикоснулся впервые. Мы ничего не забыли и не забудем, как бы причудливо не изменялась жизнь. "Послесловие" - один из самых пророческих и горьких фильмов. Может быть первый раз на экране с такой ненавязчивой силой прозвучала тема отчуждения как в "Июльском дожде", фильм открывал новый тип молодого прагматика, как бы заглядывая в будущее. В этом фильме сыграл одну из своих лучших ролей Р.Я.Плятт. "Бесконечность" - об этом фильме можно говорить долго, его разбирали, его объясняли, толковали и анализировали. Можно сказать, что этот фильм своеобразный учебник кинорежиссуры, который Марлен Мартынович все никак не соберется написать. В этом фильме длинном и сложно построенном возникает образ Надежды, - столь необходимой нам сегодня. И наконец завораживающий финал - это философский взгляд на быстро текущую жизнь, которым делится с нами несуетливый и мудрый мастер. Картины Хуциева симфоничны, каждый кадр - сложный аккорд, в котором один инструмент, без поддержки остальных, обеднит мелодию, и лишь все вместе они создадут необходимую гармонию. Если продолжить сравнение, то можно сказать, что режиссер одинаково внимателен и к партии первой скрипки и к партии ударника. Герои его лент далеки от благополучного спокойствия. Они в поиске самих себя и своего назначения, а это не дается без разлада и может - надолго или ненадолго - привести к несозвучности с окружающей обстановкой, к той несозвучности, первопричина которой не всегда определима четкой формулой. Но мир его фильмов - мир гармоничный, все в нем соотнесено и соразмерено, все имеет значение: и как будто незначащая реплика, и выбор места действия, и партитура шумов. Фильмы М.Хуциева неоднократно представляли отечественный кинематограф за рубежом и отмечены призами на международных и отечественных кинофестивалях. Но главное - их полюбил зритель. Они завоевали его любовь и признание за искреннюю доброту и внимание к человеку, за желание режиссера всегда отстаивать высокие нравственные принципы. Более 20 лет Хуциев преподает во ВГИКе, выпустил пять режиссерских мастерских. Многие его ученики сегодня активно работают в кино и на телевидении. Профессор М. Хуциев заведует во ВГИКе кафедрой режиссуры художественного фильма. Среди его учеников очень много талантливых людей. У них по разному складывается судьба: у одних более успешно, у другие - менее. Но их наставник, по его собственному признанию, пытается даже не учить, но ориентировать, внушать, что они не должны делать ничего гадкого и пошлого. О творчестве М.Хуциева широко писала отечественная и зарубежная пресса. Кроме периодики, оно освещено и в многочисленных изданиях. Вот далеко не полных их перечень: "Молодые режиссеры советского кино" (Москва, 1962), В.Демин "Фильм без интриги" (Москва, 1965), Н.Зоркая "Портреты" (М., 1965), В.Шукшин "Нравственность есть правда" (Москва, 1979), М.Черненко "Марлен Хуциев" (Москва, 1988), Л.Аннинский "Шестидесятники и мы" (Москва, 1991), "Киноведческий записки" (№ 14, 1992), "Кинематограф оттепели" (Москва, 1995). М.М.Хуциев - Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, президент Гильдии кинорежиссеров России со дня ее основания. Он неоднократно избирался секретарем Союза Кинематографистов СССР; является секретарем обоих Союзов - Московского и Российского. В 1994 году избран Действительным членом Российской Академии гуманитарных наук. Марлена Хуциева давно и общепризнанно считают классиком отечественного кино. Кино - самое главное увлечение в жизни М.М.Хуциева. В свободное время он любит просто побродить по городским улицам; очень хорошо запоминает топографию города. Музыкальные пристрастия - классическая музыка, джаз, русские и грузинские песни, песни военных и довоенных лет. Книги, общение с друзьями - не простое увлечение, это сама жизнь. Живет и работает в Москве.

1926

Георги Георгиев-Гец

болгарский актер. Народный артист Болгарии (1971). В 1953 г. окончил ВИТИС в Софии. С 1953 г. в Народном театре в Софии. Первые роли – в фильмах «Утро над родиной» (1951), «Наша земля» (1953), «Неспокойный путь» (1955). Создал образы рабочих в фильмах «Первый урок» (1960, Брат), «Как молоды мы были» (1961, Младен), «Запах миндаля» (1967, Никодимов). Сыграл разнохарактерные роли, отмеченные глубиной психологического анализа, в фильмах «Восьмой» (1960), «Нет ничего лучше плохой погоды» (1971), «Зарево над Дравой» (1973), «Крестьянин на велосипеде» (1974; премия международного кинофестиваля в Москве, 1975), «Матриархат» (1977), «Один среди волков» (1979), «Плотина» (1984). Димитровская премия (1971).

1926

Сергей Александрович Нефедов

волейболист, чемпион мира 1949 и 1952 годов, заслуженный мастер спорта.

1926

Кацухико Нишиджима (Katsuhiko Nishijima; Кацухико Нисидзима)

японский физик-теоретик. Окончил Токийский университет (1948). Работал в университете Осаки (1950-1959). В 1956-1957 гг. - сотрудник Института физики М. Планка в Гёттингене, в 1957-1958 гг. - Института фундаментальных исследований в Принстоне. В 1959-1967 гг. - профессор Иллинойского университета в США. С 1967 г. - профессор университета в Токио. Основные труды по теории слабых взаимодействий. В 1953 г. ввёл в теорию элементарных частиц понятие странности и открыл закон сохранения квантового числа странности в сильных и электромагнитных взаимодействиях (независимо и одновременно с М. Гелл-Маном). В своих работах по теории четырёхкомпонентного нейтрино (1957) предсказал существование двух видов нейтрино. Исследовал связанные состояния в квантовой теории поля. Иностранный член Академии Наук СССР (1982). Сочинения в русском переводе: Фундаментальные частицы, Москва, 1965.

1926

Варвара Дмитриевна Юрицина

звеньевая колхоза «Красный маяк» Целинского района Ростовской области. Родилась в селе Знаменка ныне Целинского района Ростовской области. Русская. В 1941 году пришла работать на шахту № 15-16 треста «Гуковуголь». В родное село вернулась осенью 1945 года. В 1946 году возглавила звено молодых колхозниц. В 1947 году её звено собрало большой урожай - 30,16 центнеров с гектара на площади 18 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1948 года Юрициной Варваре Дмитриевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Работала в колхозе до выхода на пенсию. Жила в селе Знаменка. Умерла в 2006 году. Награждена орденом Ленина, медалями. В Целинском районе был учрежден переходящий приз имени знатной колхозницы за наилучшее использование земли.

1927

Уолтери Бишоп

американский пианист, один из способнейших исполнителей бибопа. Рос в семье музыкантов. В 1947 г. дебютировал на профессиональной сцене в первом составе ансамбля Арта Блэйки, вошел в круг музыкантов 52-й улицы. В 1951-1953 гг. играл с Чарли Паркером, а также с Джеки МакЛином и Тэрри Гиббсом. Затем на шесть лет исчез - лечился от наркомании, занимался нелегальным бизнесом (год провел в тюрьме). Появился в клубе «Birdland» в 1959 г., играл с Филли Джо Джонсом, Куртисом Фуллером и др. В 1962-1964 гг. работал с Кэннанболом Эддерли, Сэмом Джонсом, иногда с собственным трио. В 1969 г. переехал в Лос-Анджелес, начал преподавать и выпустил несколько учебников («A Study In Fourths»). В 1971 г. записался с группой «Supersax», а также с ансамблями Блю Митчелла и Вуди Шоу. В 1977 г. вернулся в Нью-Йорк и вошел в биг-бэнд Кларка Тэрри. Параллельно организовал квартет и квинтет, увлекся стилем фьюжн.

1928

Алвин Тофлер

американский социолог и публицист, один из авторов концепции "постиндустриального общества". Вначале - корреспондент и один из издателей журнала "Fortune". С 1965 г. ведёт научную работу в области социального прогнозирования и преподаёт т. н. "социологию будущего" (в Корнелльском университете, Новой школе социальных исследований и других), консультант фонда Рокфеллера, корпорации "Интернэшонал бизнес мэшинс" (ИБМ), Института по изучению будущего. В своих работах "Столкновение с будущим" (1970), "Доклад об эко-спазме" (1975) и других утверждает, что человечество переживает новую технологическую революцию, ведущую к непрерывному обновлению социальных отношений и созданию сверхиндустриальной цивилизации. Приходит к пессимистическому выводу о неспособности государственно-монополистического капитализма справиться с порождёнными научно-технической революцией экономическими противоречиями и социальными конфликтами, принимающими форму глобальных конвульсий.

1928

Михаэль (Альфред) Штайнберг

Американский музыкальный критик

1929

Александр Викторович Абакумов

заместитель начальника по безопасности мореплавания управления «Мурмансельдь»; капитан-флагман Управления сельдяного флота, Мурманская область. Родился 4 октября 1929 года в селе Замьяны ныне Енотаевского района Астраханской области в семье потомственного рыбака. Русский. В 1944 году окончил 7 классов школы №48 в городе Астрахань. В том же году поступил в Ленинградский техникум нефтяной промышленности. Но, проучившись год, решил сменить ещё не полученную специальность нефтяника на морскую. Поступил в Астраханский рыбопромышленный техникум, на судоводительское отделение. Во время ежегодной практики, всегда записывался в штат матросом. Работал на буксире в северной части Каспийского моря. В 1948 году успешно окончил учебу и по направлению уехал на север. С 1948 года жил и работал в городе Мурманске. Попал сначала в траловый флот, первое время ходил в море матросом, так как не имел достаточного стажа по выходам на промысел. Вскоре был переведен в штурманы малого плавания, затем был 3-м помощником капитана рыболовного траулера МТ. Здесь молодой штурман добрал необходимый стаж для рабочего диплома. В декабре 1949 года правительством было принято решение о создании единого флота. Группу мурманских рыбаков, куда входил и А.В. Абакумов, направили на становление новой специализированной организации «Мурмансельдь». В ней тогда было всего 8 судов прибрежного лова. А.В. Абакумов был назначен старший помощником, а через год стал капитаном СРТ-22 «Фестивальный». Она стал самым молодым по возрасту в этой должности - ему было всего 23 года. На средних рыболовных траулерах ходил на добычу рыбы А.В.Абакумов до 1962 года. Умело руководил экипажами судов на которых ходил в море, в совершенстве владея судоводительским и промысловым ремеслом, он постоянно искал резервы добычи рыбы. В 1954 году был капитаном СРТ 4167 «Африка». По его предложению экипаж включился в соревнование за 10 тысяч центнеров вылова рыбы на одно судно. Не смотря на объективные трудности, в канун нового 1955 года, экипаж перешагнул через заветный десятитысячный рубеж. За освоение круглогодичного лова сельди в 1954 году А. В. Абакумов был награждён орденом «Знак Почёта». Вскоре весь сельдяной флот по примеру Абакумова перешёл на круглогодичный лов рыбы. Год за годом экипаж СРТ- 22 «Фестивальный» занимал ведущие места среди судов сельдяного флота. В 1957 году его экипажем было выловлено 11 246 центнеров трески и сельди, в 1958 году - 12 тысяч центнеров рыбы. Для судов типа СРТ-22 это было редкое достижение. За 5 лет коллектив корабля выловил сверх плана 8121 центнер рыбы и имел дополнительно сверхплановой прибыли 103,7 тысячи рублей. А.В. Абакумовым оказывал большую практическую помощь судам, не выполняющим план. Он прямо в море пересаживался на отстающие суда, учил их экипажи разбираться в промысловой обстановке, правильно использовать орудия лова. С его помощью на многих судах повысилась производительность труда, улучшились экономические показатели. В 1959 году вступил в КПСС. С 1962 года СРТ-22 стал настоящей плавучей академией, с почётным званием «опорнопоказательный траулер». Капитан Абакумов и его команда своим примером учили личный состав других судов преодолевать трудности, увлекали их на выполнение рейсовых заданий. В марте 1962 года Абакумов, как опытнейший капитан, отличный организатор и передовой промысловик был назначен заместителем начальника по безопасности мореплавания управления «Мурмансельдь». И здесь ярко проявились его деловые и организаторские качества. Весна того года была для моряков не очень удачной, море бушевало штормами. И всё-таки экипажи промысловых судов сельдяного флота смогли выловить сверх государственного плана более 130 тысяч центнеров рыбы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1963 года за выдающиеся успехи в достижении высоких показателей добычи рыбы и производства рыбной продукции Абакумову Александру Викторовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1965 году А.В.Абакумов назначается начальником Северо-Атлантической экспедиции на Шпицбергене. Под его руководством суда управления всегда работали успешно. Семилетний план по добыче рыбы был перевыполнен на 196 тысяч центнеров. Безукоризненное знание районов промысла, отличная промысловая подготовка, умение рационально организовать работу, авторитет, которым он обладал, позволили ему в 1967 году занять должность заместителя начальника управления «Мурмансельдь». В 1971 году окончил Высшую партийную школу. На протяжении всей своей трудовой деятельности А.В.Абакумов был инициатором внедрения в производство новых, прогрессивных орудий лова, современных технологий обработки рыбы. Он был одним из разработчиков технологии производства сельди «ящичного» посола, с процентом солености 5-7%. С 1993 года - главный капитан, заместитель директора по безопасности мореплавания компании «Северная Корона», колхоза «Поной» Мурманского рыбак-колхозсоюза. В 2003 году ушел на заслуженный отдых. Неоднократно избирался в Совет депутатов Октябрьского района города Мурманска, был председателем Совета ветеранов войны и труда района, председателем президиума Мурманского фонда ветеранов. В 1998 году присвоено звание «Почетный гражданин города Мурманска». Живет в городе-герое Мурманске. В 2008 году вышла в свет книга воспоминаний «Проверено жизнью». Награжден орденами Ленина (1963), «Знак Почета» (1954), медалями.

1929

Иван Яковлевич Некрасов

член-корреспондент Академии Наук СССР, доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Государственных премий СССР (1971) и РСФСР (1990), директор Дальневосточного геологического института ДВО Российской Академии Наук (1988-1993) и член Президиума ДВО Российской Академии Наук. И.Я.Некрасов - крупнейший специалист в области геологии, минералогии и геохимии рудных месторождений Сибири и Дальнего Востока, первооткрыватель Депутатского месторождения. Родился в рабочей семье в шахтерском поселке Тошковка Ворошиловградской области. Здесь же в 1935 г. поступил в среднюю школу, где с началом войны и приходом немцев занятия прервались, и лишь после освобождения Донбасса, уже в 1944 г., он смог продолжить учёбу. После окончания школы в 1946 г. он поступил на геологоразведочный факультет Донецкого политехнического института, который окончил с отличием в 1951 г. по специальности “геология и разведка месторождений полезных ископаемых” и был направлен на работу в город Магадан в Главк “Дальстроя” МВД СССР. Работал в Якутии в должности начальника геологических партий, а затем заведующим минералого-петрографической лаборатории Янского и Нижнее-Индигирского рай-ГРУ (посёлки Ожогино и Батагай). Защитил кандидатскую диссертацию в аспирантуре Государственного университета Ростова-на Дону. Вернувшись на Дальний Север, следующие 12 лет принимал активное участие в работах по созданию и расширению сырьевой базы цветных, редких и благородных металлов Северо-Востока России. В 60-е годы, по приглашению Якутского филиала СО Академии Наук СССР, И.Я.Некрасов участвует в организации Института геологии. Он создает здесь лабораторию минералогии и геохимии рудных месторождений, которая быстро перерастает в отдел, в 1964 г. успешно защищает диссертацию по теме “Условия образования магматических пород и эндогенных месторождений Верхояно-Чукотской складчатой области”, и 16 октября 1965 г. ВАК присуждает ему степень доктора геолого-минералогических наук. За открытие Депутатского месторождения в 1970 г. он удостоен Государственной премии СССР и престижного в мире геологии знака “Первооткрыватель месторождений”. Заинтересовавшись работами И.Я.Некрасова, академик Д.С.Коржинский приглашает его, как специалиста по рудной геологии, в Ногинский научный центр Академии Наук СССР. В январе 1966 г. он переезжает в Черноголовку, где рождался Институт экспериментальной минералогии. Здесь И.Я.Некрасов организует и возглавляет лабораторию “Физико-химических условий рудообразования”. Диапазон его научных интересов становится необычайно широким: минералогия и кристаллохимия благородных металлов, минералогия и геохимия сульфидных месторождений цветных и черных металлов, геология и минералогия редкоземельных пегматитов, карбонатитов и алмазоносных кимберлитов. При этом его научная работа была тесно связана с промышленными предприятиями Министерств Геологии СССР, МЦМ СССР, Министерства Средмаша СССР, научным консультантом которых он был долгие годы. И.Я. Некрасов вел постоянную работу по оценке рудных месторождений и способствовал выбору направлений поисковых и разведочных работ на олово, золото, серебро, сурьму и редкие металлы, активно участвуя в работе многочисленных экспертных советов. В 1988 г. по конкурсу И.Я.Некрасов занимает должность директора Дальневосточного геологического института ДВНЦ Академии Наук СССР и переезжает во Владивосток. В 1990 г. за цикл работ по геологии и минералогии оловорудных месторождений И.Я.Некрасову была присуждена Государственная премия РСФСР. В ДВГИ он сразу же создает новую лабораторию экспериментальной минералогии и петрологии и акцентирует свое внимание на проблеме физико-химических условий образования месторождений благородных металлов. Монография “Геохимия, минералогия и генезис золоторудных месторождений”, вышедшая в издательстве “Наука” в 1991 г., явилась такого рода синтезом геологических наблюдений и экспериментальных результатов. Глубина и актуальность поднятых ею вопросов были замечены геологической общественностью и международное издательство научной литературы A.A.Balkema переводит её на английский язык и публикует в 1995 г. под названием “Geochemistry, mineralogy and genesis of gold deposits”. По представлению бюро отделения геологии, геофизики, геохимии и горных наук Российской Академии Наук за этот труд И.Я.Некрасову присуждается премия имени А.П.Виноградова (1997). Наряду с золотом, объектом его пристального внимания в эти годы становится платина. Он участвует в разработке государственной программы “Платина России””, часть которой выполняет ДВГИ ДВО Российской Академии Наук. Вместе с сотрудниками института он неоднократно посещает уникальное Кондерское месторождение, впоследствии под его руководством выходит в свет монография “Петрология и платиноносность кольцевых щелочно-ультраосновных комплексов”. В связи с ухудшением здоровья в 1992 г. перестает исполнять обязанности директора института и становится научным советником созданной им лаборатории экспериментальной минералогии и петрологии ДВГИ. Всего за годы научной деятельности И.Я.Некрасов опубликовал 7 монографий и более трехсот статей, им было подготовлено 24 кандидата геолого-минералогических наук и 3 доктора, имеет 8 авторских свидетельств. Последние 15 лет он был заместителем главного редактора “Минералогического журнала”, членом редколлегии журналов “Геология рудных месторождений”, “Известия высших учебных заведений”, советов по рудообразованию, проблемам Арктики и Антарктиды, Всесоюзного минералогического общества. Умер 15 сентября 2000 года. Литература: [Некрасов И.Я.] // Вестник ДВО Российской Академии Наук. - 2000. - № 6 - Страницы 176-179; Дальневосточный геологический институт. - Владивосток: Дальнаука, 2004; Ученые Якутского института геологии: 50 лет: справочное издание - Якутск, 2007. - 136 страниц.

1930

Веслав Голас

польский актер. В 1954 г. окончил Государственную высшую школу (Варшава), работал в Нижнешленском театре (Еленя-Гура). В 1957 г. дебютировал в кино (роль молодого крестьянина в фильме «Рисунки углем»). Лучшая работа – образ народного героя в фильме «Старшина Калень» (1961). Играет главным образом характерные роли. Популярный актер театра и телевидения. Фильмы: «Дезертир» (1958), «Ранчо Техас» (1959), «Летучая» (1959), «Городок», «Косоглазое счастье» (оба в 1960), «Осторожно – снежный человек» (1961), «Стеклянная гора», «Муж своей жены» (1961), «Прикосновение ночи», «Дом без окон» (1962), «Как быть любимой», «Почтенные грехи» (1963), «Жена для австралийца» (1964), «Закон и кулак», «Зной».

1930

Станислав Стефанович Лесневский

литературный критик. Исследовал творчество А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского, работал в «Литературной газете», журналах «Юность», «Огонек», преподавал, был награжден медалью «За трудовую доблесть». В итоге неведомым образом оказался координатором комиссии по подготовке международного суда над КПСС и практикой мирового коммунизма, но дело почему-то застопорилось.

1931

Равиль Исмаилович Батыров

узбекский режиссер. Народный артист Узбекской ССР (1977). В 1952 г. окончил Ташкентский театрально-художественный институт. В 1963 г. поставил фильм «Твои следы» (совместно с А.Хачатуровым). Героическое прошлое народа отражено в фильмах о Гражданской войне – «Канатоходцы» (1965), «Любовь и ярость» (1979, совместно с Ж.Ристичем), в фильмах о Великой Отечественной войне – «В 26-го не стрелять!» (1967), «Незабытая песня» (1975). Проявил себя как мастер психологического анализа в фильмах «Ждем тебя, парень…» (1972), «Мой добрый человек» (1974). В 1982 г. поставил фильм «Вот вернулся этот парень…».

1931

Глеб Яковлевич Горбовский

российский поэт и прозаик. Автор сборников стихов "Поиски тепла", "Черты лица" (Государственная премия РСФСР, 1984 г.), "Отражения", повестей "Вокзал", "Плач за окном", "Шествие. Заметки пациента", книги "Остывшие следы". Человеческая судьба Глеба Горбовского настолько трудна и страшна, что почти невозможно представить, как же он находил в себе силы писать для детей. Сын репрессированного, он пережил войну, побывал в колонии для малолетних правонарушителей, два года оттрубил в стройбате. В том, что взрослый, сложный и «злой» поэт, которого Генрих Сапгир назвал однажды «наиболее ярким и талантливым поэтом 60-х годов», не раз и не два принимался писать детские стихи, некоторые усматривают склонность Глеба Яковлевича к компромиссам. Всё, однако, гораздо проще: «оттепель» кончилась, и тем, кто не ушёл в глухое диссидентство, нашлось пристанище в издательстве «Детская литература». В его ленинградском отделении у Горбовского вышло несколько поэтических сборников: «Веснушки на траве», «Разные истории», «Разговоры», «Следы на земле» и другие. Широко известно его стихотворение «Розовый слон», вошедшее в хрестоматии для начальной школы и даже ставшее популярной песней.

А вот это стихотворение, посвящённое матери, мы вряд ли отыщем в детских сборниках и хрестоматиях, хотя по видимости оно вроде бы «для всех». Вскоре после ареста Якова Горбовского мать будущего поэта вышла замуж за того самого прокурора, который судил его отца, и вместе «с новой семьёй переселилась куда-то на юг».

Матери

Тише, дети, тише, взрослые,

на закате вечер розовый.

И событие великое:

чья-то скрипочка

пиликает.

Так, бывает, птица вечером

не поет,

а светит свечкою.

Так порою радость

тайная

тихоструйно в сердце таяла.

Распахнём окошки-ставенки,

чью-то скрипку

слушать станем мы.

Пусть уронит в душу

песенку.

Песня — капелька.

А — весело.

1931

Теренс Орби Конран

английский дизайнер и розничный торговец оборудованием, модной одеждой и домашними товарами. Был основателем группы складских компаний, среди которых «Хебитат» (Habitat) и «Конран Дизайн» (Conran Design), с выходами на розничные рынки Великобритании, США и в других стран. Популяризатор французского сельского стиля в Великобритании. В 1964 основал «Хебитат компани» (Habitat Company). Посвящен в рыцари в 1983. Его группа складских предприятий получила контрольный пакет акций «Бритиш Хом Сторес» (British Home Stores) в 1986.

1931

Ирина Борисовна Наумова

доктор биологических наук, профессор, ведущий научноый сотрудник кафедры микробиологии биологического факультета МГУ.

1931

Виктор Михайлович Никольский.

начальник управления Министерства обороны СССР по эксплуатации космических станций, лауреат Государственной премии

1931

Ричард Рорти

американский философ. Получил образование в Чикагском университете (в 1949 г. — бакалавр, в 1952 г. — магистр); доктор философии (1956). В 1961-1982 гг. — преподаватель Принстонского университета. С 1982 г. — профессор гуманитарных наук университета Вирджинии. Свою позицию характеризует как метафилософскую. Отбрасывает метафизические и эпистемологические установки, нацеленные на поиск последних оснований всего сущего. Исходит из прагматистского критерия полезности. В контексте его концепции «аналитического неопрагматизма» основным инструментом эффективного обустройства человека в мире выступает язык. Различает два взаимодополняющих типа философствования: личностно-ориентированный и общественно-ориентированный. В своих исследованиях уделяет большое внимание проблемам свободы и либеральной демократии.

1931

Юрий Дмитриевич Третьяков

российский ученый-химик, председатель Научного совета по химической термодинамике и термохимии Российской Академии Наук, академик Российской Академии Наук. Автор трудов по химии и технологии материалов со специальными магнитными и электрическими свойствами. Разработал криохимическую технологию (1960) и методологию конструирования твердофазных материалов

1932

Юрий Александрович Золотов

советский химик-аналитик, член-корреспондент Академии Наук СССР (1970), академик Российской Академии Наук (1991 г.; академик Академии Наук СССР с 1987 г.). Член КПСС с 1965. Родился в селе Высоковское Клинского района Московской области Окончил МГУ в 1955 и с того же года работает в институте геохимии и аналитической химии Академии Наук СССР. Основные работы в области экстракции неорганических соединений. Внес вклад в теорию экстракции внутрикомплексных соединений, обосновал гидратно-сольватный механизм экстракции, обнаружил явление взаимного подавления экстракции элементов при извлечении ионных ассоциатов. Разработал ряд методов разделения смесей металлов. Автор монографий "Экстракция внутрикомплексных соединений" (1968) и "Экстракционное концентрирование" (1971, совместно с Н. М. Кузьминым). Государственная премия СССР (1972 г.). Удостоен Золотой медали имени Д.И.Менделеева Российской Академии Наук (1993).

1933

Николай Николаевич Боронин

режиссер документального кино.

1933

Карен Захарович Месян

армянский оператор и режиссер. Родился в Ереване. Окончил Ереванский политехнический институт. С 1956г. работал ассистентом оператора, оператором на киностудии "Арменфильм". С 1973 - оператор и режиссер киностудии "Ереван". Снял 10 игровых и более 40 документальных фильмов: «Голоса нашего квартала» (1964), «Братья Сарояны» (1968, совместно с С.Геворкяном; Государственная премия Армянской ССР, 1970), «Мы и наши горы» (1970), «Айрик» (1972), «Осеннее солнце» (1979, совместно с Г.Г.Авакяном); документальные – «Наследники» (1972), «Дудук» (1975), «Путешествие в Азрум» (1978) и др.

1934

Мирча Албулеску

румынский актер. С 1955 г., по окончании института имени Караджале, в Национальном театре имени Караджале. В кино с 1957 г. Лучшая роль – Павел Стоян («Власть и Правда», 1972). Играл в фильмах «Птица бури» (1957), «Даки» (1967). В 70-х гг. снимался в фильмах «Михай Храбрый», «Городская застава», «Сем дней», «Капкан», «Горячие дни», «Последняя ночь одиночества», «Гордость», «Специальный выпуск», «Операция "Автобус"», «За Родину», «Объятия Афродиты», «Следствие», «Шпагоглотатель» и др.

1934

Збигнев Петшиковский

польский боксер. Четырежды выигрывал звание чемпиона Европы, на Олимпийских играх завоевал серебряную и две бронзовые медали.

1934

Виктор Иосифович Юдович

Доктор физико-математических наук , профессор, заведующий кафедрой вычислительной математики Механико-математического факультетa Ростовского государственного университета

1935

Светлана Гавриловна Рималис

второй режиссер.

1935

Константин Константинович Эдельштейн

доктор географических наук, профессор, научный руководитель Красновидовской лаборатории водохранилищ (1989).

1936

Николай Николаевич Афонин

российский артист, педагог, ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор. Кавалер ордена Почета (2002)

1937

Франц Враницкий

австрийский государственный и политический деятель, федеральный канцлер Австрии в 1986-1997 гг. Председатель Социалистической партии с 1988 г. В 1984-1986 гг. - министр финансов.

1937

Виктор Тимофеевич Гринченко

украинский ученый, академик Национальной Академии Наук Украины (с 1995). Директор института гидромеханики Национальной Академии Наук Украины, доктор технических наук. Научные интересы: волновые процессы в упругих телах и жидкостях, генерация звука потоками, взаимодействие электрических и механических полей в средах с пьезоэффектом, эффекты детерминированного хаоса в стоксовых течениях жидкости.

1937

Геннадий Михайлович Длусский

доктор биологических наук, профессор кафедры теории эволюции и проблем дарвинизма биологического факультета МГУ.

1937

Алина Ивановна Редель

Актриса.

1937

Леон Томас

американский вокалист, исполнитель блюза, соул и госпел, мастер скэта. Известен тем, что начал применять разные эффекты - пел в пустую бутылку, выкрикивал высокие звуки, хлопал себя по грудной клетке, создавая таким образом эффект перкуссии. Утверждал, что имитирует пение пигмеев Конго. Изучал музыку в школе, пел в церковном хоре. Уже в 16 лет работал с танцевальными оркестрами. Учился на актерском факультете в Государственном колледже штата Теннесси. В 1959 г. приехал в Нью-Йорк и выступал в шоу театра «Apollo», успевая петь с ансамблями Ахмада Джамала, Арта Блэйки, Рэнди Уэстона, Мэри Лу Уильям

|

|

|